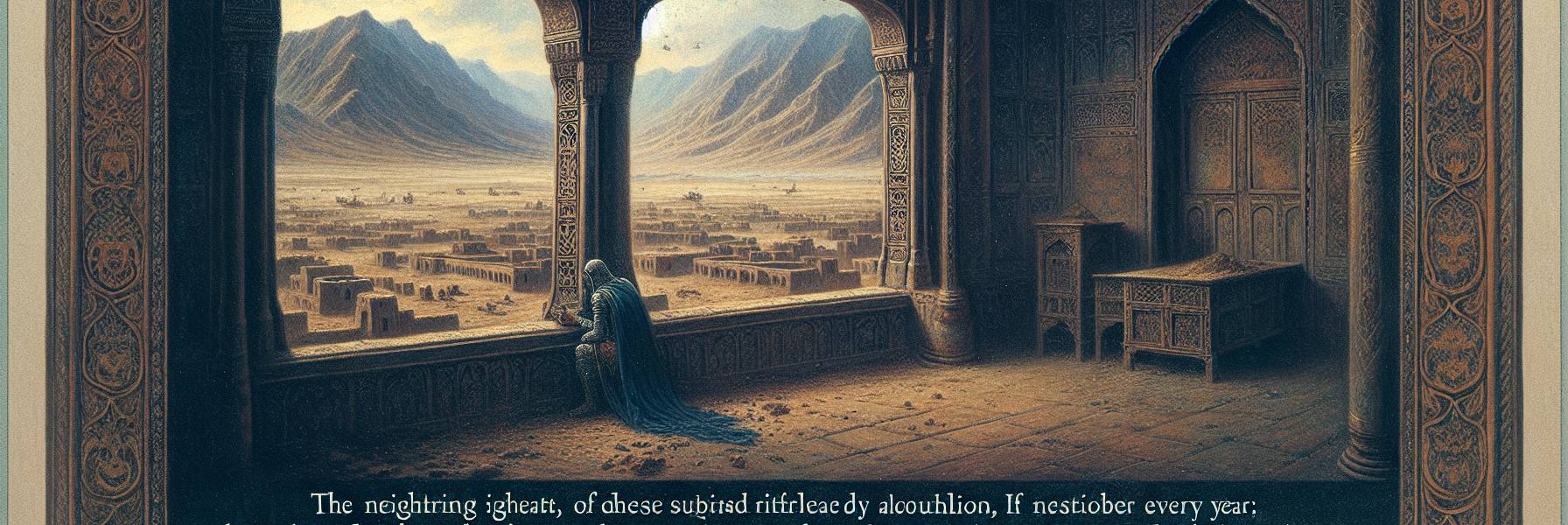

A terra cheirava a pó e cinzas. Era um cheiro que Jeoacaz, rei de Israel, tinha aprendido a reconhecer nos longos dezenove anos do seu reinado – o perfume amargo da derrota. Não era o cheiro fresco da terra lavrada, nem o aroma do orvalho no monte Gilboa ao amanhecer. Era o cheiro do jugo. O exército de Hazael, rei da Síria, tinha passado por ali como um gafanhoto de bronze, e o que sobrava eram vilas quietas, campos queimados e o silêncio pesado dos vencidos.

Samaria, em seus dias bons, retinha um certo esplendor. Agora, as muralhas pareciam murchas. Os olhos de Jeoacaz, encovados por noites mal dormidas, percorriam o horizonte a leste, onde a ameaça arameia era uma nuvem constante. Seu pai, Jeú, tinha sido um furacão de ferro e fogo, um instrumento de juízo contra a casa de Acabe. Mas o zelo, aparentemente, tinha morrido com ele. Jeoacaz herdara um trono fraco e um deus irado. O Senhor, diziam os poucos que ainda sussurravam o nome, estava indignado. E a mão da Síria era o seu braço estendido.

O rei, em seu desespero, fez algo que seus antecessores mais orgulhosos talvez tivessem evitado. Foi até o quarto escuro do palácio onde ficavam os rolos da Lei, empoeirados e raramente consultados. Ali, sem a pompa real, ele se prostrou. As palavras saíram roucas, arrancadas do fundo de um orgulho ferido. “Suplico-te, ó Senhor! Lembra-te da aliança. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teu servo. Aflige-nos, mas não nos consumas totalmente.” Era uma oração de derrota, não de arrependimento. Ele pedia alívio, não perdão. Pedia que a pressão diminuísse, mas não estava disposto a arrancar os postes-ídolos que ele mesmo, por covardia ou costume, permitira que permanecessem nos altos.

E aconteceu algo estranho, um daquêncaprichos da graça que os profetas depois tentariam decifrar. O Senhor ouviu aquela súplica mesquinha. Não enviou um exército de anjos, nem fez tremer a terra sob os pés dos sírios. Mas a pressão, aos poucos, diminuiu. Hazael, ocupado com outras fronteiras, deixou a guarnição em Israel como um cão acorrentado, pronto a atacar, mas menos assídua em seus ataques. Foi um suspiro, não uma libertação. Um intervalo.

O povo, aliviado, interpretou mal. Viram na redução do terror a aprovação divina ao seu modo de vida. Os altares a Baal, que Jeú não conseguira erradicar do coração das pessoas, viram o fumo dos sacrifícios subir novamente. O bezerro de ouro em Dã e em Betel continuou a ser o símbolo conveniente de uma adoração domesticada. Jeoacaz, sentindo o fardo mais leve, também relaxou. A oração desesperada tornou-se uma memória distante, um momento de fraqueza superado.

O tempo, implacável, foi passando. O rei envelheceu, e o reino definhou. O exército, outrora temível, minguou. Na praceta de treinamento, um visitante atento veria a penúria. Onde antes se formavam batalhões, agora havia pouco mais do que uma tropa de cerimônia. Dez cavalos de guerra, cinquenta homens a pé, dez carros de combate – era o que restava da força real. O restante havia sido consumido, carro a carro, cavalo a cavalo, pela máquina de guerra síria. Era um reino que respirava por aparelhos.

E então, chegou a notícia: Eliseu estava doente, à beira da morte. O profeta que outrora fora a consciência turbulenta da nação, o homem de milagres e fogo, jazia em seu leito numa casa simples. A doença que o consumia não era dramática; era lenta, tediosa, um apagar de brasas. Jeoacaz sentiu um frio na espinha. Aquele homem era o último elo visível com o poder de outrora. Com ele morreria uma era. O rei, talvez movido por um sentimento supersticioso, talvez por um lampejo de reconhecimento, foi visitá-lo.

O filho de Jeoacaz, Jeoás, um jovem de rosto sério e olhos que já tinham visto demasiada decadência, acompanhou o pai. A cena no quarto do profeta era de uma pobreza solene. O ar cheirava a ervas e a corpo enfermo. Eliseu, com a pele como pergaminho velho esticado sobre os ossos, mal parecia o homem que outrora fizera ferver a panela da viúva ou ferira os sírios com cegueira. Seus olhos, porém, ainda retinham uma centelha de luz antiga, como brasas sob cinzas.

Ao ver o rei chorando sobre ele, exclamando “Meu pai, meu pai! Carro de Israel e seus cavaleiros!”, um sorriso amargo tocou os lábios ressecados do profeta. Eram as mesmas palavras que Eliseu gritara para Elias no dia do arrebatamento. Agora, eram dirigidas a um moribundo por um rei fracassado. Era um reconhecimento irônico da distância entre o poder de Deus e a realidade do reino.

“Traze um arco e flechas”, ordenou Eliseu, a voz um fio de vento, mas com uma autoridade que fez o rei estremecer. Jeoás obedeceu rápido. Quando o arco e as flechas foram trazidos, o profeta mandou o rei pegar o arco. Com um esforço que parecia consumir suas últimas forças, Eliseu pôs suas mãos descarnadas sobre as mãos do rei. Era um gesto pesado de simbolismo, uma transferência simbólica de autoridade que o próprio Jeoás não compreendeu plenamente.

“Abre a janela que dá para o oriente”, sussurrou Eliseu. A janela foi aberta, e a luz da tarde entrou, iluminando a poeira que dançava no ar. “Atira!” A flecha partiu do arco, impulsionada pelas mãos do rei sob as mãos do profeta, e voou em direção ao oriente, na direção de Apheq, território sírio. “Flecha da vitória do Senhor”, declarou Eliseu, cada palavra custando-lhe fôlego. “Flecha da vitória contra a Síria. Ferirás os sírios em Afeque até os consumires.”

Havia naquelas palavras uma promessa absoluta, total. A vitória era certa. Mas então, o profeta fez algo peculiar. “Pega as flechas”, disse. Jeoás pegou o feixe restante. “Fere a terra com elas.” O jovem rei, talvez intimidado pela presença do moribundo, talvez ainda cético em seu coração, bateu as flechas no chão de terra batida. Uma, duas, três vezes. Parou. O silêncio que se seguiu foi mais denso do que qualquer repreensão.

O homem de Deus encolerizou-se. A fraqueza deixou seu rosto por um instante, substituída por uma fúria divina. “Tivesses batido cinco ou seis vezes, então feririas os sírios até os consumires; agora, porém, só três vezes os ferirás.” A lição era clara, terrivelmente clara. A promessa de Deus era ilimitada, mas sua realização na história estava condicionada à resposta humana, à fé, à persistência, à ambição espiritual. Jeoás tinha diante de si a vitória total, mas contentou-se com uma vitória parcial. Sua fé era tímida, calculada, medíocre. E a bênção que receberia seria proporcional à sua pequena expectativa.

Eliseu morreu pouco depois. Eles o sepultaram. A história poderia ter terminado ali, com mais um profeta num túmulo e um rei de fé morna. Mas Deus, em sua ironia soberana, tinha mais uma página para escrever.

Na primavera seguinte, bandos de moabitas, cheirosos a sangue e saque, invadiram a terra. Era uma cena comum, um sinal da fraqueza contínua de Israel. Durante o enterro de um homem, o grupo funerário viu uma dessas bandos se aproximando. O pânico se instalou. Na pressa, atiraram o corpo do morto no túmulo mais próximo que encontraram. Era a sepultura de Eliseu.

O momento em que os ossos do morto tocaram os ossos do profeta foi de puro e silencioso terror. E então, o milagre. O homem, cujo nome ninguém registrou, cuja vida provavelmente fora comum, reviveu. Ergueu-se sobre os pés, e seu grito de assombro ecoou naquele vale de ossos. Era um sinal tão claro quanto a flecha atirada pela janela: o poder de Deus não estava preso à vida do profeta. A palavra que Eliseu proferira, a promessa que ele transmitira, tinha uma vida própria, uma eficácia que sobrevivia à morte. Os ossos do profeta, inertes, ainda eram um canal para o poder do Deus vivo.

E Jeoás? O texto é lacônico, como costuma ser. Ele lembrou-se das palavras. Nos anos seguintes, houve guerra contra a Síria. Três vezes, ele derrotou Ben-Hadade, o filho de Hazael, e reconquistou as cidades que seu pai havia perdido. Foram vitórias reais, tangíveis. O jugo ficou mais leve. Mas nunca houve a destruição total, o “consumir” que a flecha da promessa havia anunciado. A Síria permaneceu, um espinho no flanco, uma ameaça adiada.

Jeoacaz, o rei da oração egoísta, já dormia com seus pais. Jeoás, o rei da fé tímida, governou com uma mão mais firme, mas carregou consigo o peso do “e se?”. E se tivesse batido as flechas seis vezes? O que seria de Israel?

A história registra os fatos, secamente. O cronista não comenta. Mas, para quem lê entre as linhas, a lição fica pairando, tão pesada quanto o cheiro de pó e cinzas que ainda impregnava a terra: Deus ouve até as orações mais interesseiras e concede alívios temporários. E cumpre suas promessas até o último centavo. Mas a medida da bênção que recebemos é, muitas vezes, a medida exata da fé pequena e calculista que ousamos trazer a Ele. A vitória poderia ter sido completa. Contentei-me com três golpes no chão. E foi exatamente isso que obtive.