A pele de meu avô, curtida como couro antigo, estalava ao redor dos olhos quando ele fitava o norte. Não era o norte das colinas de Judá, verdejantes de oliveiras, mas o norte de terras distantes, de rios largos e planícies de argila sob um céu pesado. Babilônia. A palavra saía de seus lábios como um resíduo amargo, carregada da cinza de nossa cidade, da poeira da longa caminhada, do metal frio das correntes.

Eu nasci no exílio. Meus pés nunca pisaram nas pedras de Jerusalém, mas meu coração as conhecia pelos salmos que minha mãe sussurrava à noite, melodia rouca abafada pelas paredes de tijolos do nosso casebre. O rio Quebar, com suas águas lentas e barrentas, era o espelho de nossa existência. Trabalhávamos na forja de Nebuz, um mestre caldeu de dentes amarelos e humor instável. O calor do ferro era o único calor que conhecíamos, e o ritmo dos martelos, o tambor de nossa escravidão.

Foi numa tarde abafada, quando o ar tremelia sobre os fornos, que a notícia começou a circular. Não como um grito, mas como um riacho subterrâneo, fluindo de ouvido em ouvido, entre o silvo do metal na água e o gemido das alavancas. Palavras roubadas, palavras proibidas. Diziam que um resto, lá longe, na terra devastada, murmurava algo sobre um retorno. Que um jugo estava para ser quebrado. Na oficina, ninguém ousava levantar a cabeça, mas os olhares se cruzavam, rápidos como o bater de asas de um pássaro preso.

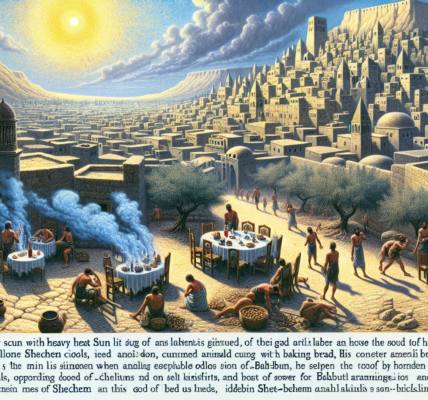

Nebuz, é claro, riu. Um riso grosso que terminou em uma tossida. “Judas sonhadores!”, cuspiu, ajustando o pesado colar de Marduque que sempre usava. “Seu deus é pó sob os calcanhares de Nabucodonosor. Babilônia é eterna. Olhem ao redor!” E ele tinha razão, aos nossos olhos. Os jardins suspensos eram uma miragem verde no horizonte da elite; os muros pareciam escarpas feitas por gigantes, impenetráveis. A cidade era um organismo barulhento, opulento, cruel e seguro em sua própria força. Nossa esperança era um frêmito patético contra aquela pedra.

Mas as palavras não pararam. Chegaram através de mercadores arameus, em rolos minúsculos escondidos no forro de barricas de tâmaras. Fragmentos. Ecos. Falava-se de um povo vindo do norte, “uma nação poderosa”, diziam, e de reis despertados como vespas de um ninho perturbado. Falava-se de um “vento seco dos altos do deserto” que secaria os rios da arrogância. Na sinagoga às escondidas, o ar ficava denso quando alguém, com voz trêmula, citava: “Porque andaram errantes como ovelhas, o seu pastor as deixou desgarradas”. Era sobre nós. Sobre nossa culpa. Uma dor aguda e purificadora.

O inverno veio, um inverno úmido e frio que penetrava os ossos. E então, os primeiros sinais. Não de exércitos, mas do espírito da cidade. Uma inquietação nos mercados. O preço do bronze subiu abruptamente. Nobres caldeus discutiam em voz alta nos pórticos, seus rostos antes serenos, agora marcados por uma linha tensa entre as sobrancelhas. Ouvia-se falar de revoltas nas províncias orientais, de tribos nômades mais ousadas. Babilônia ainda sorria, mas era o sorriso rígido de um ídolo cuja base começava a rachar.

Meu avô morreu naquela primavera. Seus últimos sussurros não eram em aramaico, mas no hebraico áspero de sua infância. “Escutem”, ele disse, os dedos finos agarrando meu pulso com força inesperada. “Escutem o gemido. É o gemido da cidade. ‘Peguem nela, lancem mão das suas pedras’, está escrito. Ela cai por dentro, menino. Por dentro primeiro.”

E foi assim. A queda não começou com estrondo, mas com um definhamento. A fome, disseram depois. Os canais de irrigação, negligenciados em meio a intrigas palacianas, assorearam. As reservas de grãos, desviadas pela corrupção, minguaram. A peste chegou depois, nascida do entulho e da desordem. O poderoso exército estava distante, sufocando um levante na Média. E a noite em que tudo mudou, eu estava no telhado, tentando captar uma brisa inexistente.

Primeiro, um clarão laranja no horizonte, do lado do portão de Ishtar. Não o clarão controlado de uma forja, mas um clarão devorador, crescente. Gritos, inicialmente isolados, depois fundindo-se em um rugido contínuo de terror. Toques de trombeta soaram, não em ordem, mas em pânico. E então, vimos. Homens escalando os muros não do lado de fora, mas do lado de dentro. Eram os pobres da cidade, os escravos de outras nações, os descontentes, incendiando, saqueando, abrindo as portas. Ninguém veio “do norte” como um exército organizado; o norte veio como uma ideia, como um vácuo de poder, e Babilônia, oprimida e doente, implodiu para recebê-lo.

A confusão foi absoluta. Nebuz foi esfaqueado diante de sua própria oficina por um aprendiz elamita que ele havia açoitado no dia anterior. Corri com minha mãe, não para lutar, mas para fugir do turbilhão. E no meio do caos, atravessando a ponte sobre o Eufrates que já ardia em trechos, a frase do profeta veio à minha mente, não como uma recitação, mas como uma verdade visceral, física: “Foge do meio da Babilônia, e sai da terra dos caldeus”. Não era uma ordem militar; era um instinto de sobrevivência, um despertar da letargia.

Não fomos “libertados” num sentido glorioso. Fomos vomitados pela cidade agonizante. Um grupo de nós, judeus, medos, elamitas, uma multidão de miseráveis cobertos de fuligem, se arrastou para o deserto. Atrás de nós, as torres de Marduque desabavam em um estrondo que abalou a terra, e o céu noturno estava vermelho por uma semana.

A jornada de volta não foi um êxodo triunfal. Foi uma lenta e dolorosa peregrinação de fantasmas. Mas havia uma diferença. A corrente no pé não era mais de ferro, mas de hábito. E à medida que andávamos, começamos a falar. De Jerusalém. Não como um mito, mas como um destino possível. A profecia não se cumpriu como um espetáculo no céu. Cumpriu-se nas entranhas da história, na podridão moral que apodrece os impérios por dentro, no grito surdo dos oprimidos que um dia se torna uma maré, e no estranho, teimoso fio da promessa que sobrevive a todas as fornalhas.

Quando avistamos, finalmente, as colinas cinzentas e pobres de Judá, não houve júbilo. Havia silêncio. Um silêncio imenso e puro. A terra estava devastada, sim. Mas era nossa. E o jugo, aquele peso imenso e invisível que carregáramos por duas gerações, simplesmente não estava mais lá. Tinha sido quebrado não por nossas mãos, mas pelas mãos do próprio tempo e do erro alheio, conforme uma palavra dita muito antes, numa solidão profética, havia anunciado. A Babilônia era um monte de ruínas fumegantes. E nós, os desgarrados, estávamos, de algum modo, inexplicável e milagrosamente, em casa.