Era o oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario, e o vento que descia dos montes de Judá trazia consigo não apenas o frio cortante do fim do outono, mas também o cheiro acre de poeira e esperança. Jerusalém cheirava a madeira nova, a pedra lascada, a suor de homens que, retornados do exílio, erguiam, tijolo a tijolo, não apenas um Templo, mas a própria identidade de um povo. No meio daquela obra inacabada, entre as fundações que mais pareciam cicatrizes abertas na terra, eu, Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, sentia o peso do silêncio de Deus como uma capa úmida sobre os ombros.

A palavra do SENHOR veio, mas não como um trovão. Veio como um sussurro que se insinuava entre os ruídos do canteiro de obras, uma pressão no peito que precedeu a voz. Era noite. A cidade adormecera, exausta, e apenas o lamento ocasional de um chacal rompia a escuridão. Em meu aposento, a lamparina combatia fraco as sombras, e foi então que a visão começou a se formar, não diante dos meus olhos, mas dentro deles, como se a própria retina se tornasse uma janela para outro plano da realidade.

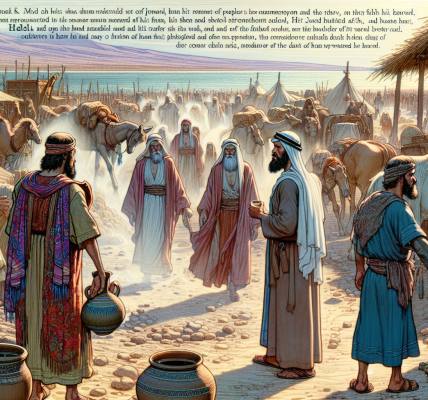

Vi um homem montado num cavalo ruão, parado num vale entre as murronhas sombrias. Não era um vale qualquer; tinha a geografia de um pesadelo, profundo e repleto de mirto, aquelas árvores de folhagem densa e escura que pareciam sugar a pouca luz que havia. O cavaleiro não era luminoso, nem terrível. Sua postura era de paciência investigativa, a de um mensageiro que chegou a um destino e agora aguarda ordens. Atrás dele, outros cavaleiros se materializavam na penumbra: um cavalo vermelho, outro branco, outro mais escuro que a noite. Eles não se moviam. Esperavam.

E a voz que eu sentira no peito ressoou, clara agora, dentro da câmara do meu espírito: “Eu, o SENHOR dos Exércitos, pergunto: até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes setenta anos?”

A pergunta não era dirigida a mim. Era um diálogo no céu, um questionamento divino que eu, por graça ou por desígnio, estava a ouvir. E aquele cavaleiro entre os mirtos, o homem sobre o ruão, ergueu a cabeça e respondeu, e sua voz era como o som de muitas águas distantes. Ele falou das nações da terra, todas em repouso, todas seguras. Enquanto Judá juntava escombros, o mundo seguia indiferente, próspero em sua arrogância.

Então veio a resposta. Não uma resposta de explicação, mas de ação. O anjo que falava comigo – pois agora eu sabia que era um anjo que me fazia compreender a visão – gemeu, um gemido baixo que ecoou a dor divina. E o SENHOR dos Exércitos falou palavras de fogo brando, palavras que queimavam sem consumir: “Clamo a Jerusalém com grandes sentimentos de amor e com grande zelo. Mas estou profundamente irado com essas nações que se sentem seguras. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas agravaram o mal, ajudando a sua punição.”

A visão se dissolveu por um instante, e em seu lugar vieram as ferramentas de um ourives: um martelo, uma bigorna, um fole. E o anjo me disse, como quem revela um segredo de estado: “Vou para Jerusalém. Minhas medidas serão justas. A cidade transbordará de prosperidade. O SENHOR tornará a consolar Sião e escolherá outra vez Jerusalém.”

Mas não terminou ali. Outra cena se sobrepôs, como um sonho dentro do sonho. Quatro chifres surgiram, enormes, ameaçadores, irregulares como os chifres de um animal primitivo. Eram os poderes que dispersaram Judá, que esmagaram Israel, que espalharam o povo ao vento da história. E antes que o medo pudesse cristalizar-se em mim, vieram quatro ferreiros. Homens rudes, com braços fortes e expressões duras. Não eram anjos gloriosos; eram artífices, operários do juízo. E o anjo explicou, com a simplicidade de quem descreve um ofício: “Estes vieram para amedrontar e derrubar os chifres das nações que levantaram o chifre contra a terra de Judá, para a espalhar.”

A visão se desfez. Fiquei só, na escuridão do meu aposento, o corpo leve como uma pluma, a mente pesada como chumbo. O ar parecia diferente. O silêncio já não era vazio; estava carregado de presença. A mensagem não era um simples “tudo ficará bem”. Era uma teologia complexa e dolorosa: a ira de Deus tem medida. O castigo tem fim. O zelo divino é uma fornalha que purifica, não que destrói para sempre. E aquelas nações seguras, complacentes em sua crueldade, seriam visitadas pelos ferreiros. O juízo tinha uma ordem, uma métrica celestial.

Levantei-me ao amanhecer, os ossos rangendo, a visão da noite impressa na mente como um selo em cera quente. Saí para o canteiro de obras. Os homens já começavam a chegar, cuspindo nas mãos, ajustando os cinturões. Olhei para as pedras brutas, para o esforço hercúleo da reconstrução. E então soube, no âmago do meu ser, que não estávamos apenas construindo um edifício. Estávamos sendo medidos pela régua do céu. A compaixão, adiada por setenta anos de exílio, agora se movia em nossa direção como um rio contido que finalmente transborda. O zelo do SENHOR dos Exércitos faria isto. E as nações que se sentiam seguras? Seus alicerces seriam testados por ferreiros.

O dia clareava totalmente. Um dos trabalhadores, um homem velho de costas curvadas, aproximou-se e cuspiu no chão poeirento. “Outro dia de labuta, profeta”, disse, sua voz rouca de poeira e desalento.

Eu olhei para ele, e para a cidade que acordava, e permiti que um fio de convicção, tecido na noite anterior, entrasse na minha voz. “Não apenas labuta”, respondi, colocando minha mão sobre uma pedra fria e áspera. “É alicerce. E os alicerces que erguemos hoje serão medidos pela mesma justiça que derruba impérios.” O homem olhou para mim, confuso, e depois para a pedra, como se a visse pela primeira vez. E naquele olhar, entre a confusão e um lampejo de entendimento, eu vi o começo do cumprimento. A palavra não voltaria vazia. Ela já trabalhava, silenciosa como o crescimento das raízes, poderosa como o bater do martelo do ferreiro.