A tarde estava pesada sobre Jerusalém, um manto de calor úmido que subia das pedras da cidade e se misturava ao cheiro de incenso e medo. Na sala do conselho, o ar parecia estagnado, carregado do mesmo suor que empapava as túnicas dos homens ali reunidos. Eliakim, encarregado do palácio, observava os rostos iluminados pela luz tremula das lamparinas de óleo. As sombras dançavam nas paredes, alongando feições contraídas pela ansiedade.

— Os cavalos já estão no vale — disse um dos mais jovens, sua voz um fio de tensão. — Mensageiros viram o pó da cavalaria egípcia se aproximar de Migdol. Eles virão. Farão uma aliança conosco contra a Assíria.

Um murmúrio de alívio percorreu a sala. Apenas Natã, um velho conselheiro cujas mãos tremulavam não pela idade, mas por uma convicção profunda, mantinha os olhos fixos no chão de pedra. Ele fora discípulo de um profeta, anos antes, e trazia na memória palavras que agora queimavam em seu peito como brasas.

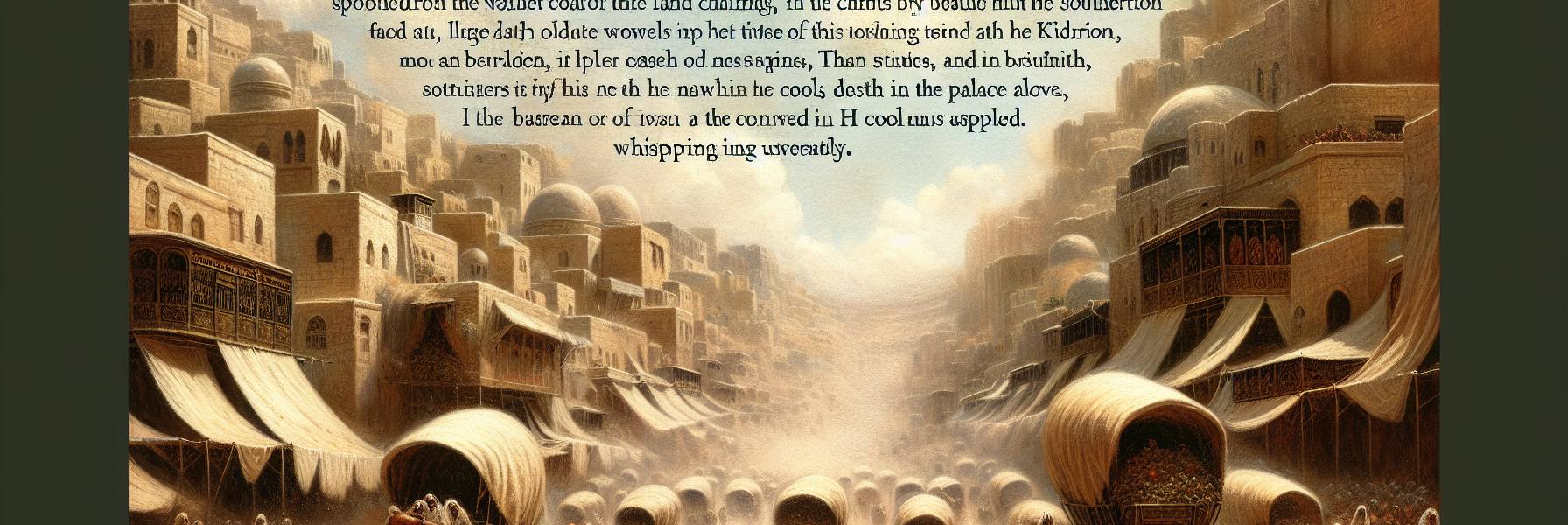

Fora, na cidade, o povo falava dos egípcios com a veneração de quem vê um salvador de bronze e força. “Seus carros são numerosos como a areia do mar”, especulavam os mercadores no Portão do Peixe. “Seus cavalos, animais de guerra criados no vale fértil do Nilo, farão em pedaços os assírios!” A confiança era um vinho barato que embriagava a todos, da nobreza aos vendedores de cerâmica. Até as crianças brincavam de “cavaleiros do Faraó” nos becos poeirentos.

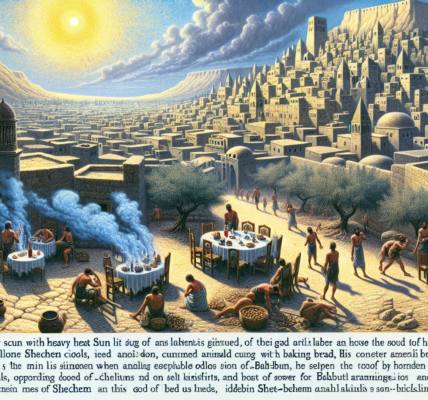

Natã, porém, subiu ao terraço no fim daquele dia. O sol se punha como uma ferida avermelhada sobre os montes da Judeia. Dali, via-se o movimento frenético nos pátios mais baixos, onde se preparavam presentes para os embaixadores egípcios: ânforas de azeite, tecidos púrpura, prata. Tudo para garantir a aliança. Tudo para comprar a proteção de braços de carne.

Ele se lembrou então, com uma clareza que cortou o ar quente, das palavras que seu mês repetira, palavras que agora ecoavam não como um hino, mas como um lamento solitário:

“Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, e se apoiam em cavalos; que confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao SENHOR.”

O coração de Natã apertou-se. Não era uma condenação vinda de um Deus distante, era o diagnóstico preciso da doença que consumia Jerusalém. Estavam trocando o invisível pelo visível, o Eterno pelo temporário. Confiavam no guerreiro montado num animal treinado, mas se esqueciam d’Aquele que poderia, com um sopro, fazer murchar o junco do Nilo e fazer o cavalo e seu cavaleiro cambalearem juntos na poeira.

Os dias se passaram em negociações tensas. Os embaixadores egípcios chegaram, envoltos em linho fino e arrogância. Prometeram muito. Exigiram mais. Enquanto isso, nos arraiais assírios a leste, o rei Senaqueribe ria da fragilidade daquela aliança. “O Egito é um cajado quebrado”, dissera ele numa mensagem afixada nas portas da cidade, “que fura a mão de quem nele se apoia”.

A crise chegou com o primeiro ataque assírio a uma cidade fronteiriça. O pânico, então, varreu Jerusalém como um vento de fogo. Os mesmos homens que days antes brindavam à sabedoria da aliança, agora se debatiam em reuniões noturnas, com vozes alteradas pelo terror. Onde estava a cavalaria egípcia? Onde estavam os famosos carros de guerra? O silêncio do deserto era a única resposta.

Foi naquela noite, com o som distante de martelarem as portas sendo reforçadas, que Natã encontrou Eliakim sozinho nos jardins do palácio. O homem parecia ter envelhecido dez anos em dez dias.

— Estávamos errados, Natã — confessou Eliakim, a voz rouca. — Colocamos nosso destino nas mãos de homens. O cajado quebrou. Fura a nossa mão.

O velho conselheiro olhou para as estrelas, frias e distantes acima do caos humano.

— O SENHOR, Ele é o único que não recua — sussurrou Natã, não como uma lição, mas como uma descoberta amarga e doce ao mesmo tempo. — Como um leão que ruge, ou um leão novo que uiva sobre a sua presa. Ele descerá para guerrear pelo Monte Sião. Não para nos defender por causa de nossos méritos ou nossa astúcia política. Mas por causa do seu próprio nome. Por causa da sua promessa.

A mudança não foi imediata, nem espetacular. Mas começou ali, naquela admissão de falência. As orações no templo, antes ritualísticas, ganharam um tom de desespero autêntico. O rei, por fim, rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, não como teatro, mas como rendição. Pararam de enviar mensagens ao Egito. Pararam de contar cavalos. Começaram, hesitantemente, a contar com algo infinitamente mais frágil e infinitamente mais forte: a misericórdia.

E então, quando a pressão assíria estava no seu ápice, algo aconteceu. Não foi um exército egípcio no horizonte. Não foi um terremoto. Foi um rumor, depois um boato, depois uma notícia confirmada que correu pelos muros: o acampamento assírio estava em tumulto. O anjo do SENHOR passara por ali. Não com espada flamejante visível, mas com um poder que fez tremer os alicerces do orgulho humano. Em uma noite, a máquina de guerra mais temida do mundo ruiu sobre si mesma, não pela força de outros cavalos, mas pela mão que segura o cetro sobre os reinos dos homens.

Na manhã seguinte, o silêncio era de outro tipo. Era o silêncio do espanto, da gratidão que sufoca. Natã, de pé nos muros, viu o abandono apressado do acampamento inimigo. Viu os carros de guerra abandonados, os cavalos soltos pastando tranquilamente, irônicos monumentos a uma confiança mal colocada.

A lição estava escrita na paisagem, mais eloqüente que qualquer pergaminho. O cavalo, por mais forte, é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do SENHOR. Jerusalém fora poupada, não porque fosse forte, ou porque seus aliados fossem poderosos. Fora poupada porque, no final, no fundo do poço, alguém se lembrara de olhar para cima. E Aquele que habita no Monte Sião, como um leão que não partilha sua presa, mostrara que sua proteção não se negocia com prata nem se substitui por exércitos. É um refúgio para se correr, não um contrato a se assinar. E naquele dia, Jerusalém, cambaleante e aliviada, finalmente correu para o lugar certo.